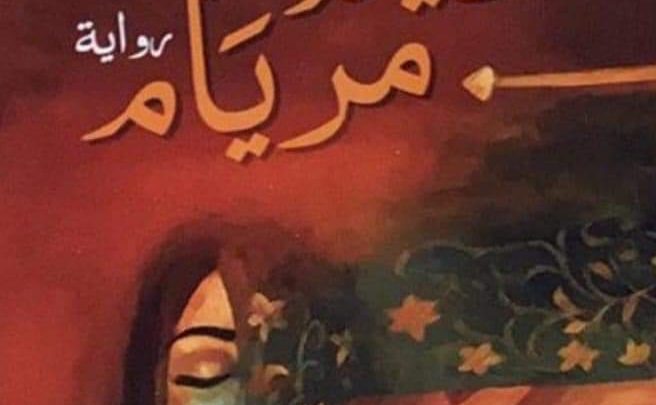

قراءة في رواية بعنوان: “مريم مريام” للكاتب كميل حنيش، 2020 – دار الآداب للنشر والتّوزيع (ساقية الجنزير) بيروات بقلم: رفيقة عثمان

تزامنت كتابة قراءتي حول رواية كميل أبو حنيش، مع دخوله في السّنة الواحدة والعشرين لأسره في المُعتقلات الإسرائيليّة.

(15.5.2023).

صدرت رواية “مريم مريام” للكاتب الفلسطيني الأسير كميل أبو حنيش؛ حيث قام بتقديمها المحامي: حسن العبّادي.

احتوت الرّواية على مئتين وثلاثٍ وستّين صفحة، مُقسّمة إلى تسعة عشر قسمًا.

في رواية “مريم مريام” اختار الكاتب حنيش عددًا من الشّخصيّات المختلفة من شخصيّات فلسطينيّة، وشخصيّات يهوديّة الأصل.

قام الكاتب في تحريك هذه الشّخصيّات؛ ليعبّر عن الفكرة الرئيسيّة الّتي دارت في خُلده.

سرد الكاتب روايته على لسان الرّاوي إبراهيم أو أبرام، وهو ابن لوالدين مختلفي الجنسيّة: الوالد ينتمي الجّنسيّة الفلسطينيّة، والوالدة تنتمي لوالدين يهوديين من القادمين الجُدد، بعد نجاة الجدّة من أوشفيتس. العائلة اليهوديّة تتمثّل في: مريام الجدّة من طرف الأم والجد آدم، أمّه تًدعى شلوميت؛ بينما العائلة الفلسطينيّة تتمثل في الجدّة مريام وزوجها محمود. شلوميت ما بنتها عنات من زوج يهودي سابق، وهي متزوّجة الآن من إلياس أو أيليا؛ فأنجبا ابنهما إبراهيم بطل الرّواية.

من خلال هذ الشّخصيّات سرد كاتبنا روايته المُثقلة بالصّراعات، النفسيّة، والاجتماعيّة والسّياسيّة؛ ونجح الكاتب في تصوير هذه الصّراعات الدّاخليّة المدفونة في نفسيّة الرّاوي، والصّراعات الخارجيّة؛ النّاجمة عن الأحداث السيّاسيّة، والاجتماعيّة خلال فترة زمنيّة معيّنة منذ النكبة عام 1948 إلى ما بعد الحادي عشر من سيبتمبر أي عام (2001).

كان للمكان الحظ الأوفر في الرّواية، وبؤرة الصّراع، حيث دار الحديث حول قرية صفّوريّة المُدمّرة والمُهجّرة؛ الّتي هُجّر منها الفلسطينيّون قسرًا، وخاصّةً عائلة مريم ومحمود الّذي استشهد دفاعًا عن قرية صفورية، وعاشت مريم مع ابنها في مدينة النّاصرة، في حارة (الصّفافرة).

من المفارقة الغريبة، بأنّ جدّة إبراهيم مريام أم شلوميت ( والدة إبراهيم- أبراهام)، وابنها بنحاس المُتطرّف؛ عاشت في صفوريّة بعد أن تحوّلت إلى مستوطَنة يهوديّة تحت اسم جديد (تسيبوري)، والّتي أقيمت بنفس المكان على أنقاض قبر الشّهيد جد ابراهيم وعائلته المدفونين جماعيّا.

إنّ القارئ لرواية أبو حنيش، لا يطرأ على باله، بأنه كاتبنا مُعتقل منذ قرابة العشرين عامًا لدرجة يخاله القارئ بأنّه يسرد رواية كسيرة ذاتيّة عايشها الكاتب، نظرًا للإتقان المتنهاهي في التركيب الفنّي للرواية، واستخدام اللّغة القويّة والرّصينة، والّتي حلّق الكاتب من خلالها بالتخيّل الذّاتي، أثناء أسره في المعتقلات الإسرائيليّة؛ فهذه الرّواية تمثّل نوعًا من الأدب المُقاوم (أدب السّجون) الّذي يعبّر عن التحدّي ومقاومة السّجان، والحريّة الفكريّة الّتي يتحلّى بها الأسير (الكاتب)، على الرّغم من المُضايقات الّتي يعاني منها السّجناء؛ إلّا أنها أصبحت الكتابة والتّعبيرعن الذّات، أداةً لقهر السّجّان، والحفاظ على كينونته وهويّته وطنيّته، في ظل إطار مظلم وقاسٍ.

إنّ رواية “مريم مريام” رواية تروي درامة فلسطينيّة، على غرار درامة (التغريبة الفلسطينيّة)، هذه الرّواية تُعتبر نموذجًا، لكافّة القُرى المُدمّرة والمُهجّرة منذ النّكبة؛ ووصف المُعاناة، الّتي واجهت وتواجه الإنسان الفلسطيني، والّذي يتوق للعودة لبلده، ويحمل الحنين بين ضلوعه، ويسطّر أحلامه المستقبليّة.

إنّ اختيار الكاتب للعنوان ” مريم مريام” ليس عبثيًّا، يبد بأنّ الكاتب هدف لبث الدّلالات الرّمزيّة، لما يعنيه هذا الإسم؛ وأنّ اسم مريم مُستخدم في كافّة الدّيانات: في القرآن الكريم، والإنجيل، والتّوراة. قال تعالى: “وإذ قالت الملائكة يا مريم إنّ الله اصطفاكِ وطهّركِ على نساء العالمين”. “واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانًا شرقيّا فاتّخذت من دونهم حجابًا فأرسلنا عليها روحًا تتمثّل لها بشرًا سويّا” سورة مريم 17. بينما مريم اليهوديّة هي اخت موسى وهارون، وفي الدّيانة المسيحيّة، هي القدّيسة مريم “واسم العذراء مريم، سلام لك أيّتها المُنعم عليها” بحسب الإنجيل لوقا. (ويكبيديا). إنّ اسم مريم او مريام، حمل دلالات رمزيّة؛ يث كل شخصيّة من الشّخصيّتين في الرّواية، مثّلت وطنها، فالمرأة في الأدب ترمز إلى الوطن. إنّ مريم الفلسطينيّة رمزت لفلسطين، ومريام اليهوديّة رمزت لليهوديّة؛ ووصف الكاتب صعوبة الانحياز لإحداهما؛ إلّا أنّ البطل انحاز لمريم ولوطنه، عندما شارك في الانتفاضة الثّانية، وبالمظاهرات الجامعيّة ضد الاحتلال. ذكر الكاتب صفحة 149 “عقدتي مع مريم ومريام إنّهما كانتا رمزيين لسرديتين”. رفضت مريم اتّفاقيّة أوسلو، وعرفت بأنّ العودة لصفورية مستحيلة. “اليوم أدرك أنّني لن أعود إطلاقًا إلى صفورية، لقد تهاوى الحلم الكبير”.

هل أراد الكاتب أن يرمز لنا بأنّ البشر متساوون، مهما اختلفت دياناتهم وأعراقهم.! ” الإنسانيّة ليست جينات، بل هي تاريخ، وهويّة إنسانيّة، الإنسان ليس مجرّد جبين وعرق ودين وثقافة، إنّه إنسان أوّلًا وأخيرًا”. صفحة 142. تكرّر السرد حول الانتماء الإنساني، عندما قفز عبسى أبي السريع صديق ابراهيم المُفضّل، صفحة 145 “وهتف قائلًا: “إنّ الانتماءات العرقيّة والقوميّة والطّائقيّة ليست هي الأساس، إنّها انتماءات تخيّليّة وزائفة، وتحجب الهويّة الإنسانيّة المشتركة للبشر؛ امّا الانتماء الإنساني فهو الارتقاء بالأرض والأعمق والأكثر صدقًا، وانسجامها مع النّفس البشريّة، الّتي لا تلوّثها أوبئة الانتماءات الأخرى”. تبدو رسالة الكاتب هنا بأنّه مهما كانت رابطة القرابة والدّم قويّة؛ إلّا أنّ الانتماء للأرض والوطن يظل هو الأقوى والأهم. هذا ال (موتيف) حول فكرة الإنسانيّة تكرّرت مرارًا؛ فهي دلالات لأهميّتها في نفس الكاتب.

استطرد الرّوائي في استخدام التّناص، بكافّة أشكاله: منه الدّيني، والشّعر، والأقوال لأدباء وحكماء أجانب وعرب؛ فظهر التّناص-والاقتباس مُكثّفًا خاصّة في الفصل الأخير من الرّواية، عندما قرأ الرّاوي (ابراهيم) ما كتبته والدته بعد وفاتها، وحفظته في دفتر مذكّراتها مقتبسة أقوالًا لها علاقة بالسّلام والمساواة والعدالة. برأيي الخاص بأنّ هذا التّناص والاقتباس كانا مكثّفين ومبالغ فيهما.

اهتم الكاتب باستخدام لغة التّضاد مثلًا: ( ثنائيّة الفرح والفجيعة – الخواء والامتلاء – العدم والوجود – الغياب والحضور) كذلك عندما اكتشف إبراهيم اللّوحات الّتي رسمتها أمه؛ حيث عبّرت ومزجت بألوانها القديم والجديد -العرب واليهود – الموت مع الحياة – الحزن مع الفرح – ظلال الماضي مع إضاءات خافتة غير مطمئنة نحو المستقبل).

كل مواصفات التّضاد الواردة أعلاه بالرّواية، توحي بمدى وتيرة الصّراع النّفسي، الذي عانى منها البطل إبراهيم؛ نحو تذبذب الهويّة، والحياة المشروخة لنصفين مختلفين تمامًا، ” أشعر بفقدان الهويّة” صفحة 135؛ هذا الحال أرهق إبراهيم لحد اليأس أحيانًا.

برز الصّراع الدرامي في الرّواية، بأشكاله وأصنافه المختلفة، مثل الصّراع الدّاخلي، والصّراع الخارجي؛ من حيث الصّراع الإنساني، والاجتماعي، والصّراع على الهويّة الذّاتيّة، والصّراع النّفسي، ناهيك عن الصّراع السّياسي وهو المُسبّب الأساسي لباقي الصّراعات السّابقة. وصف الكاتب الصّراعات الذّاتيّة، الّتي خالجت نفسه، ما بين انتماء الرّاوي إبراهيم لوطنه فلسطين، وما بين المشاعر الإنسانيّة؛ الّتي رافقته طوال حياته؛ إلّا أنّ تأثير حياة الجدّة مريم، كان قويًّا جدّا، بينما معاملة الجدّة اليهوديّة مريام، كانت معاملة جيّدة أيضًا، وأحبّها؛ وكان من الصّعب الفصل بين الانتماء للوطن، والانتماء العائلي بآنٍ واحد. تلك الصّراعات الإنسانيّة، والعلاقات الأسريّة، خلقت حالة من التذبذب بالهويّة الشّخصيّة، ممّا سبّبت لدى إبراهيم؛ الاضطّرابات النفسيّة، والاكتئاب، والنّقمة على الوالدين ( إلياس وشولميت). كما ورد على لسان البطل صفحة 233 ” تتكدّس في نفسي المشاعر المتصارعة، وتتنافر في رأسي آلاف الخواطر”. في صفحة 234 ذكر ” أنا بؤرة الأزمنة والتقاء الدّيانات والتّاريخ والصّراعات”، وفي صفحة 135 ” أشعر بققدان الهويّة”؛ وتمثّل الصّراع الدّاخلي كما ذكر على لسان البطل صفحة 114 ” وأنا أعجز عن حسم أمري، وأي درب أسلك للبحث عن ذاتي المُعذّبة، يا لحياتي وتعقيداتها!!”. كما لاحظنا بأنّ الكاتب استخدم الحوار الذّاتي؛ للتعبير عن خلجات نفس الرّاوي، وما ينتابها من صراعات تتشكّل للوصول إلى النهاية الُمرضية الّتي يهدف إليها الكاتب.

أنهى الكاتب روايته، بأنّ البطل مثّل جسرًا للسّلام، ولم يعبره أحد، حيث لم ينجح في ربط علاقات سويّة مع أفراد أسرتيه: الفلسطينيّة، واليهوديّة؛ وهذا مؤشّر لانعدام السّلام بين الطّرفين حتّى الآن. كما أنّ الرّاوي، وصف مشاعره الحزينة بعد وفاة شلوميت والدته، عندما قرأ بعض المقالات والمُذكّرات الّتي وقعت بين يديه؛ ليتأكّد من رغبة والديه في إحلال السّلام بين الشّعبين، وأبدى البطل إبراهيم تعاطفه نحو المقالات الإنسانيّة، والّتي تُركّز على إنسانيّة الإنسان؛ لكن رسالة الكاتب كانت واضحة في نهاية سطور الرّواية، عندما زار البطل (إبراهيم) قبر جدّته مريم قائلًا: “السّلام عليكِ يا مريم.. وأنت ترقدين تحت قبّة السّماء.. لك أن تطمئِنّي.. لقد عثرت على نفسي.. ووجدت طريقي.. بعد رحلة التّيه الطّويلة… في منحي الحياة الشّاسعة. أنا ثمرة الأزمنة في هذا المكان… أصغي لصهيل الأزمنة في روحي.. ما تعتّق من أكاذيب التّاريخ”. في هذه الرّواية انتصر الرّوائي للرّواية الفلسطينيّة الحقيقيّة، ونفى روايات التّاريخ الزّائفة.

من جانب آخر انتصر الكاتب للإنسانيّة كما ورد صفحة 142 ” الإنسان ليس جينات، بل هو تاريخ وهويّة إنسانيّة، الإنسانيّة ليست مجرّد جين وعرق ودين وثقافة، إنّه إنسان أوّلًا وأخيرًا”؛ وأراد الكاتب أن يؤكّد قضيّة الانتماء، على لسان البطل أبو سريع صفحة 145 ” انّ الانتماءات العرقيّة والقوميّة والطّائفيّة ليست هي الأساس، إنّها انتماءات تخيّليّة وزائفة، وتحجب الهويّة الإنسانيّة المشتركة للبشر، أمّا الانتماء الإنساني فهو الانتماء للأرض الأعمق والأكثر صدقًا وانسجامًا مع النّفس البشريّة، الّتي لا تُلوّثها أوبئة الانتماءات الأخرى”. استشهد الكاتب بمقولة لجيفارا قائلًا: ” أينما وجد الظّلم فذاك وطني” صفحة 146.

إبراهيم الرّاوي وهو ابن لزوجين من ديانتين مختلفتين، ومن حضارتين متعاديتين؛ (فلسطينيّة ويهوديّة)، لم ينجح إبراهيم بالتوفيق بينهما خلال حياته، حاور نفسه متحسّرًا؛ لعدم استغلال هذه العلاقة في تطوير عجلة السلام بين العائلتين. “أنا لست حفيدهما المشترك فحسب، بل أنا بؤرة التقاء الأزمنة والأديان والتّاريخ والصّراعات. أنا البحر الذي لو أمكنهما عبوره لكان التّاريخ يدخل حقبة أخرى مغايرة”. صفحة 234. تساؤلات عديدة تُساور القارئ لهذه الرّواية: تُرى! هل هذه المقولة تُعتبر دلالة على رغبة الروائي أبوحنيش، بإيجاد الطريق إلى السّلام؟ أم هي مجرّد فانتازيا يسردها كااتبنا الأسير أبوحنيش؟

سرد الرّوائي روايته، بضمير الأنا، على لسان البطل إبراهيم، هذا السّرد يوحي بمصداقيته، ومدى تماهي الكاتب مع الاحداث.

تُرى هل هنالك تمازج حقيقي بين شخصيتيّ: الرّاوي إبراهيم والرّوائي الأسير كميل أبوحنيش؟

في هذه الرّواية يتفاجأ القارئ من الأحداث والشّخصيّات التي اختارها الرّوائي، بل ناقضت الأفكار النمطيّة المُتوقّعة من الأدب المُقاوم، لأسير فلسطيني محكوم بالمؤبّد، فيه نمط مختلف ومغاير لروايات الأسرى القابعين في سجون الاحتلال؛ يتمتّع الكاتب في هذه الرّواية بفكر متجدّد وجرئ.

الحريّة لأسيرنا الكاتب كميل أبو حنيش، ولكافّة الأسرى والأسيرات قريبًا إن شاء الله.

.png)