أخبارمحلية

التعليم في فلسطين: نتائج صادمة ومؤشرات خطيرة فما السبب؟ ومن المسؤول؟ وكيف ننقذ مستقبل ابنائنا؟ بقلم : مروان ترزي / مدير مركز التعليم المستمر

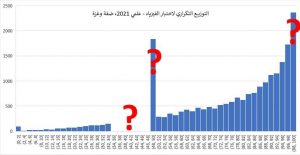

تشير الدراسات والأبحاث النوعية والكمية- الدولية منها أو المحلية، أوحتى دراسات وزارة التربية والتعليم نفسها – إلى نتائج مقلقة للغاية فيما يتعلق بوضع التعليم في فلسطين، ورغم أن الاختبارات لا تمثل افضل طريقة لتقييم نظام التعليم، فإن التدني الصادم لمستوى تحصيل طلاب الصف العاشر في الامتحانات الوزارية الخاصة بمادة الرياضيات على سبيل المثال، يقدم مؤشر واضح على هذا الفشل. فمنذ عام 2008 لم يتعدى متوسط تحصيل الطلبة الـ٣٠٪ فقط!![1] نجد مثالا اخر على هذا الفشل في اداء طلاب فلسطين في امتحانات الـ[2]TIMSS العالمية، التي احتلوا فيها من أدنى المراتب بين الدول.

يستمر هذا الواقع دون ان يستدعي تدخلا فعليا ولا حتى اهتمام حقيقي من الحكومات الفلسطينية المتتالية ،لا سيما وزارة التربية والتعليم، وكأن إعادة إنتاج الفشل بنكهات مختلفة هي خطة التشغيل الاحتياطية.

ينطبق هذا الحال على كافة المراحل التعليمية، بما فيها الجامعات والكليات التي تستقبل أفواجا ضعيفة التحصيل وتودع أخرى لا تصلح لا لسوق العمل الفلسطيني، الذي لا يوفر وظائف سوى لما نسبته ٢٠٪ من خريجي الجامعات سنويا، مما يزيد من حجم البطالة ويراكم السوء في الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ويعود بالضرر على كافة فئات المجتمع ومؤسساته.

فمن عليه ان يقرع الجرس ويتصدى لهذا المشهد المؤسف، وما هي التدخلات اللازم اتباعها، خاصة في وضع يتسم بغياب المساءلة ولا مبالاة المجتمع؟

ملامح الأزمة التعليميّة وجذورها

يُقحَمُ الطلّاب بعد تخرّجهم في عالمٍ تحفّهُ المخاطر والتحدّيات فمن المتوقّع أن تشهد منطقتنا نقصًا هائلًا في الوظائف وارتفاعًا في نسب البطالة بين أوسط الشباب، الأمر الذي سيؤجّجه فشلُ النظام التعليميّ في إعداد الطلّاب لمواكبة “الثورة الصناعيّة الرابعة”، التي ستسحب فيها الأنظمةُ الآليّة والتطوّرات التكنولوجيّة بساطَ الوظائف التقليدية من تحت أقدام البشر بوتيرةٍ متسارعة، وسيكون تخلّف فئة الشباب عن الرّكب نتيجة حتميّة لمحدوديّة قدرات المنطقة على الاستثمار في مجال الوظائف الحديثة التي يخلقها الاقتصاد الرقمي أو على المنافسة في هذا المجال، وهذا ما تعزّزه الأوضاع السياسيّة المتزعزعة والمُدمِّرة دائمة الحضور في المنطقة، اضف الى ذلك التدهور البيئي المتسارع بسبب الاستهتار بموارد الأرض الطبيعية واستنزافها وجشع رأس المال العالمي والتي سوف تمس آثاره المباشرةُ أمنَنا الغذائيّ، وستسبب نقصاً متزايداً في مصادر الماء، وكوارثَ بيئيةً ووبائية متعاقبة ستطالنا جميعًا لا محالة.

تتطلبُ الاستجابةُ لهذه التوقعات المتشائمة، شبه الحتمية، تحوّلًا فوريًّا وشاملًا في نظام التعليم الحالي، يضمنُ توفير جودة تعليميّة عالية تمكّن الشباب وعائلاتهم والمجتمع بمجمله من إيجاد طرقٍ آمنة عبر غدٍ محفوف بالمخاطر. ورغم مواصلة نظام التعليم الفلسطينيّ في تقديم أداءٍ متواضع جدا في كلّ مراحله، ابتداءً من الطفولة، ومرورًا بالمستوى الابتدائي ثمّ عبر مراحله العليا، فإنّ الغريب في الأمر هو “الرضا” الذي تبديه القيادات التربوية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحتّى الطلّاب والأهل أنفسهم، عن هذا الواقع من خلال تعاملهم مع الفشل على أنّه أمر طبيعي.

ومن الدلالات الصارخة على هذا الفشل ما يقدّمه طلّاب الصفوف التاسع من نتائج في مادّتي العلوم والرياضيّات في الاختبار الموحّد الذي تجريه وزارة التربية والتعليم بشكل دوريّ، والنتائج المجدولة أدناه تشير إلى أداءٍ تعليميّ مزرٍ لطلبة الصّفّ التاسع خلال العام الدراسي 2017/2018، ولم تكن نتائج الأعوام السابقة بحال أفضل:

الصف التاسع

معدّل علامات جميع الطلّاب

نسبة الطلّاب الذين حصلوا على علامات:

تحت 50%

بين 50% و70%

فوق 70%

علوم

33%

81%

15%

3%

رياضيات

32%

71%

25%

4%

“نتائج أوّليّة للتقويم الوطني في الرياضيات والعلوم والرياضيات للصفين الخامس والتاسع للعام الدراسي 2017/2018” وزارة التربية والتعليم الفلسطينيّة.[3]

يواكب هذا الواقع، الذي يفتقر فيه نصف الطلاب إلى الحد الأدنى من المعرفة في العلوم والرياضيات – حتى قبل الجائحة – عصرًا تبلغ فيه أهمّية المعرفة العلمية والرياضيّة ذروتها، فنحن نعايش اندماج الأنظمة والأجهزة الذكيّة في جميع مكوّنات حياتنا اليوميّة والتي يزداد “ذكاؤها” يومًا بعد يوم. وهذا ما يبرز من خلال تفاعلها الحيوي معنا، وانخراطها وسيطًا في علاقاتنا الاجتماعية، وتأثيرها المبطن على قراراتنا وأفكارنا وسلوكنا، إلى درجة بلغ تعاملها مع كلّ فرد منّا باعتباره مجرّد “جهاز” آخر ينتج ويستقبل بيانات، فهو مرتبط بهذه الشبكة العالمية فائقة “الذكاء” التي تحاول استغلالنا والتحكّم بنا وتمطرنا بكمّيّات مهولة من المعلومات والبيانات المتضاربة، وبعضها مخصص لتوجيه قراراتنا والتلاعب بأفكارنا. نحتاج في ضوء ذلك، ومن أجل استعادة السيطرة على قراراتنا وحياتنا، إلى التفاعل العلمي والتحليلي المسؤول مع هذه البيئة الرقمية. وهذا يعني أنّ علينا التفكير بطريقة تحاكي خبراء تصميم هذه الأنظمة، وفهم الأسس التي تقوم عليها، والتسلّح بالمعرفة التي تمكّننا من التمييز بين الحاجة للاستفادة منها أو التحصّن ضدّها. والأهمّ من ذلك، هو ألّا ننأى أنفسنا عن هذه المنظومة التكنولوجيّة أو نقصيها، بل أن نشارك فيها بفاعليّة ثقافيّة واجتماعيّة وسياسيّة واقتصاديّة، دون المساومة على قيمنا وإنسانيّتنا في مواجهة هذه التغيّرات الهائلة.

اصبح من الواضح عجز نظامنا التعليمي الحالي عن تهيئة الطلّاب لهذا الواقع، فقد اشارت نتائج الاختبارات الموحّدة مرار وتكراراً، إلى أنّ هذا النظام ينتجُ جيلًا شبه أميّ في الرياضيات والعلوم (على الأقل) حتى الصف العاشر. ولكنّنا مع ذلك نشهد بين عشية وضحاها ارتفاعًا مفاجئًا وغير مبرّرٍ في تحصيل طلاب الثانويّة العامّة تفوق كل التوقعات.،راَ وتت جائحة،تقر فيه نصف الطل كما يحصل في النتائج المبهرة لناجحي الثانوية العامة كما يشير البيان [4]، دون “هندسة” معينة تنشر الفرح المزيف بين أوساط الطلبة وأهاليهم وترفد الجامعات والكليات بالمقبولين والمسجلين الذين يقضون عدة سنوات هناك ثم يخرجون بلا قيمة مضافة.

من المدرسة إلى الجامعة:

تكرّس الجامعات هذا الفشل من خلال سياساتها المتعلّقة بالقبول والالتحاق، والتي تعتمد على معدّل علامات الثانوية العامة فقط، الأمر الذي يصاحبه تنافس شديد بين مؤسّسات التعليم العالي على استقطاب الطلّاب بسبب تشابه البرامج الأكاديمية التي تقدّمها جميع هذه المؤسّسات.

وفي ظلّ الأزمات المالية الخانقة التي تواجهها هذه المؤسسات نظرا لشحّ التمويل، وتزعزع الأوضاع الاقتصاديّة والسياسيّة، وعدم وفاء الحكومة الفلسطينية بالتزاماتها المالية تجاه الجامعات؛ والزيادة غير الطبيعية في عدد الجامعات، وفي الوقت ذاته عدم قدرة الجامعات على رفع أقساط الطلاب بسبب ضغوطات الاتّحادات الطلّابية، ولا على تقليل التكاليف بسبب قوّة نقابات الأساتذة والعاملين، لا يبقى أمام الجامعات من الخيارات الماليّة سوى التعامل مع التعليم العالي بسياسة اقتصاد السوق الحر: زيادة عدد الطلاب في الصفوف بنسبٍ مرتفعة جدا لتغطية التكاليف، في حين تكافح معظم هذه المؤسّسات ماليًا من أجل البقاء، أو تعاني من ضغط مستثمريها في سبيل تحقيق الرّبح في حال الجامعات الربحية، وهذا ما حوّل التعليم العالي في فلسطين إلى سلعة زُجَّ بها في اقتصاد سوق حرّة غير منظّم، دون تطبيق معايير جودة حقيقة او المطالبة بها من قبل الحكومة، أو قيادات المؤسسات التعليميّة، أو أولياء الأمور، أو قطاعات المجتمع في نطاقه الواسع، أو حتّى الطلّاب أنفسهم!

يأتي ذلك في غياب أيّ بديل محلّي لمسارات تعليم جامعي ذات جودةً عالية بأجندة فلسطينية تواكب السوق والاحتياجات، ممّا يضطرّ الطلّاب الراغبين في الحصول على تعليم أفضل للالتحاق بمؤسسّات تعليم في الخارج، وهو الأمر المتاح فقط للفئة القليلة المقتدرة من كافة النواحي.

ما لا تدركه قيادات مؤسّسات التعليم في فلسطين -أو تدركه دون أن تفعل إزاءه شيئًا- هو وتيرة التّسارع الشديد الذي تتغيّر وفقه منظومة التعليم العالمية، ممّا يعني أنّ عهد احتكار مؤسسات التعليم المحلية للتعليم سوف ينتهي قريبًا، لأنّ التغيرات الرقيمة والذكاء الصناعي والوسائط الافتراضية، وغيرها من المعطيات، سوف تُدخِل إلى “سوق” التعليم المحلّيّة جهاتٍ دوليّة تقدّم خدمات تعليم عالٍ بجودة أعلى وقدرة أكبر على توفير فرص عمل للخرّيجين، باستخدام منهجيات أكثر استجابةً لثقافة الجيل الجديد، وبأسعار أقلّ، مرتهنةً بالطبع إلى أجندتها الربحية، والثقافية، والسياسية.

كيف نعمل معًا لإنقاذ مستقبل أبنائنا؟

من أجل منع هذه الأزمة من التفاقم، يتحتّم الدفع باتجاه تغيير مكانة التعليم الحاليّة في فلسطين، ويتوجّب اتّخاذ قرارات فوريّة على مستوى السياسات، وذلك من خلال التدخلات التالية:

تبني نماذج تعلّم جديدة في محتواها ومنهجيّاتها، تضمن للأطفال اكتسابَ مهارات التفكير النقدي، والتعلّم الذاتي، والمهارات الحياتية، والانخراط في البحث، وتطوير ذهنيّة التفكير الحاسوبي، وتطبيق المعارف التي يكتسبونها في سياقات حياتهم المختلفة، والتركيز على الاختراع والإبداع وإنتاج المعرفة المتواصل، لأنّ هذا ما سيكفل لهم البقاء على صلة مع التغيّرات التكنولوجيّة المعاصرة وفي نفس الوقت التميز عن ما يمكن أن تقوم به أنظمة الذكاء الاصطناعي بدل الانسان… والأهمّ من ذلك، الحفاظ على غايات وفلسفة التعلم الأساسية والتي تتمثل في الوعي بالقيم الانسانية والتفكير المعمّق، والمساءلة، والشّك، والنّقد، والفلسفة، وبناء وتقبل الآراء المختلفة.

يتطلّب التحوّل المذكور أعلاه تغييرًا جذريًّا موازيًّا في نموذج “تقديم خدمة التعليم”، لأنّ طريقة التعلّم المعياريّة أو المسار التعليمي الموحّد المُعتمد في فلسطين حاليًّا عفى عليه الزمن. فالتكنولوجيا تتيح فرص تعلّم لا محدودة لكلّ المهارات والدرجات الرسميّة وغير الرسميّة، دون قيود مكانيّة أو زمانية، وسيتلاشى قريبًا احتكار وزارات التعليم والمدارس والجامعات لقطاع خدمات التعليم. وذلك، بدايةً، لأنّ متطلبات العمل بدأت تحوّل محورها من الدرجات الجامعية التي يحملها الموظّف نحو ما يحدّده السوق أو صاحب العمل من مهارات ومعرفة وسلوكيّات. ثانيًا، لأنّ التكنولوجيا والقدرة الاتّصالية الشاملة سهّلت من تحوّل التعليم إلى سلعة بيانيّة تزوّدها شركات البيانات العملاقة مثل غوغل وفيسبوك وغيرها. باستطاعة هذه الشركات، نظرًا لإمكانيّاتها الهائلة، تقديم سلع تعليميّة جذابة وحيويّة، أرخص وأنجع من تلك التي تقّدمها سوقنا المحلّيّة، وستكون هذه السلع أكثر مواءمة لسوق الاقتصاد الحر. إن لم نتحرّك سريعًا لتغيير نماذج التعليم التي نعتمدها وطرقنا المتّبعة في تقديم خدمات التعليم، وإن لم نبدأ بإكثار مسارات التعلّم وطرقها وتنويعها بما يضمن ارتباطها بالمعطيات الحاضرة واتّسامها بالإمتاع والقدرة على الجذب سنفقد أيّ سلطة على تحديد ما سيتعلّمه أطفالنا، الذين سيجتاحهم نظام تعليم عالمي تقوده شركات ضخمة بما يتناسب مع أجنداتها والقيم التي ترغب بترويجها.

لم تكن المؤسسّة التعليمية التقليدية قادرة في أيّ مرحلة من مراحلها على إحداث الإصلاحات، حتّى ضمن النموذج التقليدي، وحتّى في الفترات التي كانت الظروف السياسيّة والاقتصاديّة فيها مواتية أكثر مما هي عليه اليوم. ما نحتاجه الآن يتجاوز مجرّد الإصلاح إلى مرحلة التحول، وهناك حاجة ماسة وملحّة لتغيير مسار النظام التعليمي برمّته من أجل تجنّب كارثة اجتماعيّة واقتصاديّة وسياسيّة أسوأ مما نواجه اليوم، والطريق الوحيد لتحقيق ذلك هو إتاحة المجال لقيادات المجتمع الأكاديمية والفكرية والاجتماعية المختلفة إلى جانب وزارات التعليم والمؤسسّات التعليمية الأخرى للتدخّل في عمليّة حوكمة نظام التعليم وتصميمه وتسييره وإدارته ومتابعتة. تأتي ضرورة هذا الإجراء ليس مجرّد استجابةٍ لإخفاق النظم التقليديّة في النهوض بقطاع التعليم طوال فترة إدارتها المتفردة لهذا القطاع، ولكن لأنّ حجم التغيير المطلوب لبثّ الأمل في تحقيق نظام تعليم مستقبلي ينطوي على أجندة تحرّر فلسطينيّة يتطلب مشاركة الجميع، بما فيه المؤسّسات التعليمية، والقطاعات الحكومية والخاصّة والمجتمع المدني، والأهل، والأهمّ من ذلك كلّه هم الطلّاب أنفسهم. فالتعليم مسؤوليّة الجميع، وكما يقول المثل الإفريقي: تتطلّب تربية طفلٍ واحدٍ قريةً بمجملها.

مروان ترزي هو مدير مركز التعليم المستمرّ في جامعة بيرزيت. تركّز ممارساته على تطوير نماذج تعليم خاصّة بالسياق المحلّي، سعيًا لتغيير أساليب التعلّم والعمل والتفاعل مع المجتمع في عالم سريع التحوّل. يركّز ترزي في تخصّصه الوظيفي على إعادة تصميم نماذج تطويريّة تشدّد على معنى التعلم الحقيقي الذي يتلخّص في إنتاج المعرفة، والابتكار، وتطوير المهارات السياقيّة المتوائمة مع بيئة المتعلّمين. تم نشر هذه المقالة باللغة الانجليزية في مجلة “This Week in Palestine”[5] وعملت على ترجمتها ملك عفونة