العلمانية هي الحل: قراءة في كتاب حكايات أندلسية معاصرة الكاتب والباحث/ ناهـض زقـوت

قد يبدو العنوان غريباً أو مزعجاً لدى البعض (العلمانية هي الحل) في مقابل شعار الاسلام السياسي (الاسلام هو الحل)، هذا ما يراه الكاتب عبد الجبار عدوان للخلاص من كل الشرور التي تواجه الأمة العربية الاسلامية منذ 1400 سنة، فلم تتخلص أوربا من استبدادها وجهلها وتخلفها إلا حينما عزلت الدين عن الدولة، دون أن تنكر حق الأفراد في التدين والاعتقاد، ولكن لا يتدخل الدين في الشؤون السياسية، يبقى الدين في الكنيسة، والسياسة يديرها الحاكم وفق تطلعات الشعب.

كانت الكنيسة في عصور الظلام الأوروبي مهيمنة بشكل كلي على الملك أو الحاكم، وبالتالي على كل ما يتعلق بالرعية، فالملك لا يستطيع أن يخطو خطوة في شؤون العباد دون الرجوع إلى الكنيسة، وعاشت أوربا في ظل هذا الوضع عصوراً طويلة من الظلام والتخلف. هذه العصور التي عاشتها أوربا هي نفسها اليوم تعيشها الأمتين العربية والاسلامية، لأن الاسلام السياسي هو الذي يفرض رؤيته وسيطرته على شؤون السياسة والحكم وأمور الرعية. والحاكم العربي أو المسلم يرى أن كل من يخالف سياسته هو خارج عن الدين، فهذا الوضع يستهوي الحاكم العربي لكي يبقى جالساً على الكرسي، وهناك من يبرر سياسته وسطوته واستبداده من رجال دين قد عينهم في مناصب لكي يفتون بحق كل من يحاول الخروج على الحاكم المنزه عن الأخطاء.

وقد أتبتت منهجية التطبيق لدى جماعات الاسلام السياسي فشلها في الحكم، فنجد تجاربهم في مصر وتونس وليبيا وفلسطين وأخيراً المغرب بعد سنوات من الحكم وإدارة شؤون العباد في المغرب سقط حزب العدالة والتنمية سقوطاً مدوياً في الانتخابات، وبذلك لم يتبق نموذجاً يمكن الاعتماد عليه في الحكم الاسلامي، ليس فقط حديثاً، إنما ما يقدمه الباحث عدوان في كتابه عن نماذج الحكم الاسلامي عبر التاريخ أثبتت فشلها أيضاً.

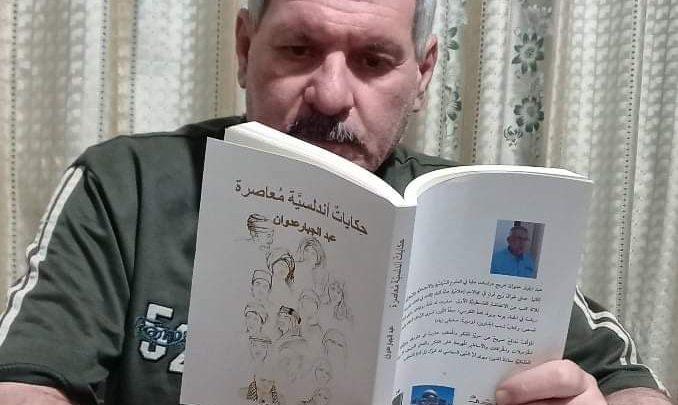

يقدم الكاتب الفلسطيني عبد الجبار عدوان في كتابه (حكايات أندلسية معاصرة: تشريح تاريخي سياسي اجتماعي مقارن للصراع العربي الغربي المتواصل) الصادر عن دار الجندي للنشر، القدس 2021م. والكاتب عبد الجبار عدوان خريج دراسات عليا في العلوم السياسية والاجتماعية والاسلامية في ألمانيا، عمل نحو ربع قرن في مجلات اعلامية عدة أثناء اقامته في لندن، صدرت له العديد من الروايات والأعمال الأدبية والثقافية. ويتمحور فكره في الدفاع عن حرية الفكر والمعتقد، ويحارب في مؤلفاته الخزعبلات والخرافات والأساطير المهيمنة على الفكر والفعل العربيين، ولا يرى في العلمانية معاداة للدين، بل يرى أن الدين السياسي قد تحول إلى أداة للتخلف.

يقول الكاتب في المقدمة حول منهجية الكتاب: “يأتي هذا الكتاب ليقارن بين أمس الأندلس والدولة الاسلامية من جهة، وبين يومنا الذي نعيشه، محاولاً تجلية وجوه التشابه أحياناً، والتطابق أحياناً أخرى بين الحقبتين، إذ إنه يفترض بنا أن نتعرف على تفاصيل ما يدور حولنا، ونتأكد أن اليوم أشبه بالأمس. في المحصلة، نستنتج أن النتائج ستكون متشابهة هي الأخرى، وبالتالي علينا إما تغيير واقعنا للأفضل، أو انتظار مصير الأندلس، ليحل علينا”.

ويرى الكاتب أن ما حدث في الأندلس نموذجاً صارخاً لما سوف يحدث للعالم العربي والاسلامي على يد اسرائيل والولايات المتحدة، بمعاونة الزعماء العرب الذين لم يطوروا من بلدانهم لمواكبة التطورات الحديثة بل بقوا أسرى لتجارب الماضي، وتوظيف الدين لخدمة مصالحهم. يقول إن: “النتيجة التي آلت إليها الأندلس الاسلامية العربية لم ترتكز على عنصر الدين المسيحي، والقوة والمثابرة في المقاومة منهم فقط، وإنما بدرجة كبيرة جاءت النتائج الكارثية بسبب السياسة والعقلية العربية الصحراوية البدوية التي سادت في الجاهلية، ولم يتمكن الاسلام من تكييفها للأفضل، بل تكيفت التفاسير في أحيان كثيرة لتناسب تلك العقلية التي وضعت رؤيتها في خانة المقدسات، ولا زالت تسبب الكوارث، وهي غير مكترثة بالمستجدات والتطور البشري الاجتماعي والصناعي الانتاجي”.

قد يعتقد البعض حين يقرأ عنوان الكتاب أن الكاتب يكتب حكايات من الأندلس، ولكن حينما يغوص في ثنايا السرد يكتشف أنها ليست حكايات بالمعنى المتعارف عليه للحكاية، وإنما هي مقالات سياسية بأسلوب حكائي، تعبر عن رؤية الكاتب، حيث يطوع الحكاية لكي تتوافق مع رؤيته السياسية والأيديولوجية، فيأتي بالقصة التي تتوافق مع هذه الرؤية السلبية للتاريخ الاسلامي القائم على القتل والخيانة والتعاون مع الأعداء، ويحاول أن يقارن بين هذا التاريخ القديم، وبين التاريخ العربي الاسلامي الحاضر، لكي يؤكد على استمرارية التاريخ دون تغيير، ويرجع ذلك الى هيمنة الدين على مفاصل الحياة العربية في الحكم والمجتمع.

إن الكتاب يجمع بين الفكر والسياسة، ويبرز الفكر في رؤية الكاتب للواقع العربي، وتأتي السياسة في رؤية الكاتب للمقارنة بين الواقع العربي في الماضي، والواقع العربي في الحاضر، ويرجع ذلك إلى هيمنة الدين على مفاصل الحياة العربية السياسية والاجتماعية والثقافية، ويحاول الكاتب أن يعمق فكره في ثنايا السرد، هذا الفكر القائم على مناصرة العلمانية وفصل الدين عن الدولة، مؤكداً أن المجتمع الأوربي الذي كانت الكنيسة متحكمة فيه لسنوات، فقد نهض وتغير بعد أن فصل الكنيسة عن شؤون الحكم والمجتمع، وهذا ما يسعى اليه الكاتب في حكاياته الأندلسية.

جاء الكتاب معبراً عن رؤيته في تحطيم حلقات الجهل في 29 مقالاً أو حكاية، متوزعة على 326 صفحة، ولزخم المادة السياسية والرؤية الفكرية في كل مقال من مقالات الكتاب لا نستطيع أن نناقش كل مقال على حدة، إنما نقرأ المضمون الكلي لتوجهات الكاتب ورؤيته الفكرية والسياسية. إن ما كتبه الكاتب هو قراءة كل مثقف واعي للواقع العربي والفلسطيني، ولكن المثقف المقيم في البلدان العربية أو في الأراضي الفلسطينية لا يستطيع أن يتحدث بكل الجرأة التي حلل وشرح فيها الكاتب الواقع العربي والفلسطيني، إنما هو قادر بحكم أنه خارج المنظومة العربية، فقد كشف كمية الزيف والدجل التي يبثها الاعلام المرتبط بالحاكم العربي، وكمية الخداع والاستغلال التي تبثها المؤسسات الدينية المرتبطة أيضاً بالحاكم العربي.

يقدم الكاتب عبد الجبار عدوان الجانب المظلم من الأندلس، هذا الجانب المسكوت عنه في كتب التاريخ الاسلامي والتراث العربي، الذين رسموا تاريخاً مشرقاً ومزدهراً للأندلس، وغضوا النظر عن سلبيات الحكم والسلطة الحاكمة في الأندلس من خيانات وقتل واغتيالات الخلفاء لبعضهم، وقتل الأخ لأخيه من أجل السلطة، وتعاون حكام الطوائف مع الأعداء ضد بعضهم البعض من أجل البقاء في السلطة، وكانت نهايتهم خروج الأندلس من التاريخ. في المقابل يقدم وجهة نظره في الأوضاع العربية التي قد يتفق معها البعض، ويختلف معها البعض الأخر، ولكنها رؤية تستحق الاحترام والتقدير جاءت بعد قراءة عميقة للتاريخ العربي الاسلامي منذ ما بعد وفاة الرسول (ص)، والخلافات التي قامت على تعيين الخليفة، وتواصلت الخلافات في إقامة الدولة الأموية والعباسية، والمجاز والمذابح التي واكبت ذلك بين المسلمين، وسقوط الأندلس نتيجة تحالفات الحكام المسلمين مع النصارى ضد بعضهم، وغزو المغول لعاصمة الخلافة بغداد وقتل الخليفة بعد تخاذل أعوانه. ولم يكتفا بذلك بل يعتبر أن التاريخ والواقع مازال متواصلاً في السياسات العربية الاسلامية الحالية، حيث يقدم انتقاداً لجميع السياسات العربية جميعها، ويطرح جميع القضايا التي يدور في فلكها العالم العربي بكل سلبياتها وتأثيراتها على الشعوب العربية، ويحاول تفكيك الواقع العربي، وتقديم صورته السوداوية المأساوية، ومأساة الشعوب في ظل الحكام، مما دفع الشباب إلى الهجرة تجاه أوربا العلمانية بعد أن فقدوا الأمل والمستقبل في بلدانهم العربية.

إن الكاتب يسعى في مقارنته بين الماضي والحاضر لكي ينبه ليس من باب الهدم بل من باب انتقاد الذات، لكي لا يخرج العالم العربي الحديث من التاريخ كما الأندلس، لأن واقعهم الحالي لا يختلف كثيراً عن واقع الأندلس في الماضي، لذا عنون إحدى مقالاته بعنوان “هل ينقرض العرب”. يرى أن العرب يمكن أن ينقرضوا إذا استمروا في سياساتهم الحالية، ومساندة اسرائيل في اقامة اسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وفتح بلدانهم للإسرائيلي في كل مناحي الحياة، على أمل أن تحميهم اسرائيل من الخطر الايراني القادم، مما يعني على مدار سنوات سوف تهيمن اسرائيل على المنطقة العربية تحت مسمى حماية العروش العربية من الانهيار، ولكنها ستصبح صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في المستقبل العربي.

لذلك ينتقد السلوك العربي بكل قسوة، ويقارن بين العرب والشعوب الأخرى، فيرى أن هذه الشعوب تقدمت كثيراً في العلم والحضارة والثقافة، في حين ما زال العرب يتعاملون في أمورهم بعقلية الجاهلية والقبيلة. ورغم أنهم يمتلكون المال أكثر من الشعوب الأخرى التي تحضرت، إلا أنهم لم يستغلوا هذا المال في بناء حضارة، بل في شراء الأتباع والمؤيدين، ومحاربة المعارضين، ويستهلكون ما تنتجه الشعوب الأخرى.

لا نختلف مع الكاتب أن ثمة مساوئ في حكم الخلفاء المسلمين من حكم الأمويين إلى العباسيين إلى الاندلسيين إلى الخلافة العثمانية، ولكن هذا لا يعني أن كل تاريخهم مساوئ وقتل وتعذيب وتخريب وتدمير، بل ثمة جوانب مشرقة من العلم والثقافة، وما أدل على ذلك إلا مكتبة بغداد التي أغرقها التتار في الفرات حتى تحولت مياهه بلون الحبر، وجل كبير من العلماء والكتاب والشعراء والمفكرين، هم الذين زرعوا الفكر في أوربا وعلموهم معنى الثقافة والحضارة حينما كانوا غارقين في ظلمات الجهل والتخلف، حتى وصل الأمر بالملك شارلمان حينما وصلته هدية هارون الرشيد الساعة الرملية، اعتبرها الملك ورجال الكنيسة والمقربين أن بها شيطاناً يتحرك، أو بها مس من السحر. وما زالت كتب ابن رشد، وابن سينا، والفارابي، وابن النفيس، وغيرهم كثير تدرس في جامعات أوربا على أنها قمة الحضارة العربية. ولا ننسى الترجمات التي قامت بها بيت الحكمة في بغداد زمن المأمون عن الآداب اليونانية والفارسية.

ويعترف الكثير من علماء الغرب أنفسهم أنه في الوقت الذي كانت فيه أوربا غارقة في دياجير الظلام والتخلف، كان المسلمون يعيشون عصور النور. لذلك تخاف أوربا من عودة هذه العصور مع امتلاك القوة، لذلك يحاول الغرب الاستعماري زرع حكام موالين لهم، والعمل بكل قوة لإبعادهم عن شعوبهم، لكي يفقدوا الحاضنة الشعبية، وعندها يلجئون إلى الغرب لكي يحميهم، وهذا ما يحدث اليوم في العالم العربي.

لقد تمكن الكتاب بكل جدارة فكرية وقراءة تحليلية عميقة للتاريخ العربي في ماضيه وحاضره، أن يقدم وجهة نظر للواقع العربي بكل مأساويته، وطرح العديد من الرؤى المستقبلية لكي ينهض هذا العالم العربي من أزمته الفكرية والسياسية، فهو لم يطالب بتغيير الحكام بل تغيير الرؤى الفكرية والسياسات العربية القائمة على التطبيع مع العدو الأزلي للأمة العربية الذي لديه مشروع استعماري يستمد جذوره من التراث الديني القائم على الهيمنة والسيطرة، لذلك على العرب أن يواجهوا هذا المشروع برؤى وأفكار جديدة بعيداً عن الماضي الذي يفتقد إلى نموذج يمكن أن نستمد منه الرؤية أو الطريقة في تصحيح المسار، وما فكرة العودة لبدايات الاسلام الأولى إلا فكرة طوباوية عدمية بعيدة عن الواقع. يقول: “أنت حين تعيد ذاتك ومجتمعك كله إلى ذلك الزمان لن يكون بمقدورك إعادة بقية العالم إلى الوراء، لتهجم عليهم بالسيف والبعير، وتقطع رقابهم وتسبي حريمهم، وتغنم أملاكهم”.

نحن لا نطالب بالعودة إلى الماضي بل نحن نسعى إلى تطوير الحاضر بما يواكب تطلعات العالم، ونرى كيف تطور العالم ونسير على هديه، بما لا يتعارض مع معتقداتنا. إن “الذين يطالبون باعتماد العلمانية عربياً ليسوا أعداء للدين وللمؤمنين، هم أنصار للنمو والرخاء والحرية والاستقرار والديمقراطية … العلمانيون في المجمل يريدون تقدم المجتمع ونموه، ويرون في تجربة أوربا مثالاً قابلاً للتطبيق حيث توجد الكنائس والمساجد، وللمؤمنين حرية التعبد كما لغيرهم حرية الاعتقاد، ويحكم الجميع القانون المدني المتطور، والقابل لمواكبة الحياة، ويتقبلون الديمقراطية نظاما للحكم والمحاسبة والتغيير والتبديل.

*الكتاب صادر عن دار الجندي للنشر، القدس 2021م.

.png)