أهنّئُ الأمّة العربيّة قاطبةً من مشرقها إلى مغربها في يوم اللغة العربيّة المجيد، وأتساءلُ كما يتساءلُ غيري من الغيورين على لغة الضّاد: كيف نعودُ بالحسناء المُضريّةوالغيداء الهُذَلية والهيفاء التّميميّة إلى عهدها الزّاهر ومجدها الغابر؟ أهذا طيفٌ من خيالٍ أم بناءُ صرح فوق رمال أم سؤالٌ واقعيٌّ وأيُّ سؤال؟ لا إخالُني مُجانبا للصّواب إذا قلت: لا يوجد عربيٌّ اليوم بَلْهَ مثقّفٌ واعٍ بَلْهَ أديبٌ أريبٌ لا يراودُهُ الحنينُ إلى أمجاد العرب والمسلمين التي حقّقوها في الأيّام الخوالي في العصور الذّهبيّة التي وَلِيَت بزوغَ شمس الإسلام على المعمورة.

ألا يروقُك، يا رعاك الله، حين تسمعُ تلك المحاوراتِالفصيحةَ البليغةَ المُونِقة الأنيقة التي كانت تدور بين العرب الأقحاح، الفصحاء الأبيناء في مجالسهم ومحافلهم؟ ألا تنجذبُ وتطربُ، وتنتشي وتَعْجَبُ، حين تعيشُ وأنت تقرأ خطبة من خطب قُسّ بن ساعدة الإيادي الذي ضرّسته الأيّام بتجاربها فأبصر وقدّر، وفكّر وعبّر عن حِكَم ودروس وعِبَر؟

ألا تهتزُّ أريحيّتُك، وتترنّمُ وتصدح، وتتغنّى وتفرح بالملِك الضِّلّيل الذي سبا الغانيات، وسحر الفاتنات، الرّشيقات الحسناوات، بالجواهر الثّمينة، والّلآلئ المكنونة، والدّرر المصونة من أشعاره، يُنشدُها راكبا وواقفا، وباكيا ووالها على الأطلال حنينا للماضي الجميل، وشوقا لأيّام الصّبا ومراتع الطفولة ومرابع الأحبّة؟

لا ريب أنَّ كلّ ذي مِسْكة من أدب، وأثارة من علوم العربيّة، ليَقِفُ مبهوتا مُعْجَبا بالفصاحة التي أوتِيَها الآباء والأجداد، وإنّ مطالعةَ جملة من قصائد زهير الحكيم في ثنائه على هرِمٍ والحارث اللذين أصلحا بين قبيلتي عبس وذُبيان بعد الحرب الضّروس التي طحنتهما بأنيابها، وقراءةَ نُتَفٍ من أشعار النّابغة الذبياني الشاعر المطبوع، الأديب في مدائحه، الأريب في اعتذاريّاته، وطرفة بن العبد الجسور الهصور الذي فاض لسانُهُ بصائب الحكمة والقول المبين، وغادر دنيا النّاس وهو في شرخ الشّباب.

قلت: إنّ الذي يشربُ من ينابيع هؤلاء، ويرتوي من معين أشعار الهُذليّين وجمهرة أشعار العرب، ويتضلّع من الأصمعيّات والمُفَضّليات، ليأنَسُ أُنسا ويسعدُ سعادةً ويطربُ طربا لا يجدُه أبناءُ أغنى الأغنياء من ذوي البسطة في المال والجاه.

وإذا ولّيتَ وجهك شطرَ الكتاب المُعجز، والوحي المُفصّل، فإنّك لتجثو، كما جثا قبلك مصاقعةُ الشّعر وجهابذةُ الألفاظ، أمام فصاحة البيان القرآني، ورفعة شأنه في ذرى الفصاحات، وتربّعه على عرش البلاغات سمُوَّ بيان، وجزالةَ لفظ، وجودةَ سبك، وإحكامَ نظم، وروعةَ تصوير، وسلاسةَ تعبير، وجمالَ إيقاع، وقوّةَ تأثير، كأنّما تسيلُ آياته على لهوات القرّاء سيلانا، وتتدفّقُ ألفاظه على ألسنة المُجوّدين والمرتّلين كلاما ربّانيا عذبا فراتا زلالا، وعسلا مصفّى بل هو أجلّ وأجمل، وألذّ وأشهى، وأروع وأرفع. وقُلْ قريبا من ذلك عن البيان النّبوي الرفيع، الفصيح المبين، الهادف الباني، المرشد إلى سواء السّبيل في الأخلاق والمعاملات والتّقوى والعبادات وغير ذلك من فنون الدنيا والآخرة.

قد يقول قائل: لماذا هذا الكلام ونحن في عصر التّكنولوجيا والحاسوبيّات، والتّطبيقات السّيّارات في الهواتف الخلويّة واللّوحات الرّقميّة؟ أوَيحتاجُ عصرُنا إلى لغة الملك الضّليل والسّموأل والمهلهل وجرول؟ أوَيحتاجُأبناؤنا إلى فصاحة المتنبّي وشاعريّة البحتري وحكمة أبي تمّام حتّى يُحقّقوا لأنفسهم نجاحا في دنيا النّاس؟

إن كان هذا السؤال صادرا عن العوامّ والدّهماء فالأمر هيّن، وبنا ضرورةٌ ماسّة لأن نبيّن الغرض من حديثنا السابق، ونجيب بإبانة وتبيين إلى أن ينزع القائل عن قوله، ويرتفع الكنان عن قلبه وعقله، وإن كان هذا الاستفهام صادرا عمّن يلوكون ألسنتهم بالغث والسّمين، ويعدّون أنفسهم من أهل الفكر المتحضّر، وأصحاب التّجديد ودعاة التّنوير، وبُناة الحضارة، ويحسبون أنّهم مُهتدون وما هم بمهتدين، فالخطبُ جلَل، والرّزيّةُ كبرى، والمأساة جسيمة، والفاجعة أليمة.

إنّ الحياة مادّة وروح، وإنّ الإنسان بجسمه وعقله وفؤاده ووجدانه، ولو كانت الدّنيا مبنيّةً على المادّيات فقط، لاستوى الناس وبقيّة الدّواب على هذه الغبراء. إنّ النّجاح المادّي، والتضلّع في العلوم الحيّة والدّقيقة وفروع التكنولوجيا الحديثة شيء جميل، ومطلبٌ جليل، يحثّ عليه الشّرع قبل أن ينادي به العقل السّليم، ولكن في الوقت ذاته فإنّ للإنسان، كلّ إنسان، روحا تتشوّقُ إلى أعلى، وترنو إلى غذاء يشبعها، وتصبو إلى شراب عذب يَرْوي غليلها. وهذان العنصران: الغذاء والماء، لهذه الروح العطشى، والنّفس الظّمأى، لا وجود لهما إلا في كتب القِيَم، وقراطيس الأخلاق، وسجلاّت التاريخ، وصحائف الدّين، ودواوين الشّعر.

إنّ التراث المجيد الذي ورثناه عن آبائنا الأقدمين مكتوبا باللغة العربية الفصيحة هو الغذاء الصحّي لأبنائنا وبناتنا. إنّ الهدى الرّبّاني في القرآن الكريم، وأحاديث نبيّنا محمد صلّى الله عليه وسلم هو الشفاء لأسقامنا وأدوائنا، والعلاج الأنفع الأنجع لمشكلات الشباب، وآفات أبناء العصر.

فمن أين لأبنائنا وبناتنا التّشبُّعُ بالخصال النّبيلة والخلال المحمودة المستقاة من الأشعار التي جادت بها قرائحُ الشُّعراء، والخطب والرّسائل التي سطّرتها أنامل الأبيناء الفصحاء، وهم خِلْوٌ من علوم العربية التي تُمكّنُهم من القراءة السّليمة والاستيعاب الصّحيح؟ كيف نتعامل مع القرآن الكريم الذي أنزله الله بلسان عربيّ مبين، ونحن نفتقر إلى المقدّمات الأوّليّة في علوم اللغة العربيّة؟

ونحن لا نُبجّلُ اللغة العربية فقط تعصبّا لها، وإن كان من حق كل شعب أن يتعصّب للغته، ومن حق كل إنسان أن يعيش مُولَعا بِحُبّ ما درج عليه في نشأته الأولى، قلت: لا ندعو إلى تبجيل العربيّة والعودة إليها من منطلق أنّنا نشأنا في أحضان بيئة عربيّة فقط، وإنّما ندعو إليها لعوامل كثيرة يضيق المقام عن سردها، يأتي في مقدّمتها الحرص على تربية أبناء الجيل على الأخلاق الجميلة، والقيم النبيلة. نريد لأبنائنا أن يُحسنوا القراءة باللغة العربية فيَعُوا ويستوعبوا، ويُدركوا. نهوى لهم أن يُنصتوا إلى كلام الله المحكم المفصّل المرتّل المُدبَّج بهذه اللغة الثّريّة الخصبة المثراءة المعطاءة، فتهتزّ نفوسهم بكلام خالقهم، وتتأثر بألفاظه وآياته، وتتفاعل مع حكمه الرّبّانية ومواعظه الحسنة وقصصه الماتعة الممتعة الهادفة المرشدة.

إنّ الحسناء المضريّة التي اختارها الله سبحانه لنا هي من أبْيَنِ لغات العالمين إن لم تكن أبينَها وأسلسَها، وأثراها وأغناها. يقصرُ بيان كلّ أديب عن وصفها، ويتضاءل تعبيرُ كل بليغ عن الإحاطة بنعتها، كيف وقد اصطفاها العليم الحكيم لحمل رسالته الخالدة للعالمين في أعظم ثوب تعبيريّ، وأبلغ بيان ربّاني، هدى به القلوب، وهذّب النّفوس، وفتّح أكمام الإبداع في شتى العلوم لدى أبناء المسلمين حين أخذوه بقوّة، وآمنوا به حقّ الإيمان.

إنّ السّبيل المبلّغة إلى ضفّة النّجاة، والجسرَ المُوَصّل إلى شاطئ الأمان، هو اللغة العربية بسائر فنونها وعلومها. إذا أراد عربُ اليوم وأبناؤهم أن يتألّقوا في دنيا العلوم والفنون، ويحققوا أعلى نسب النّجاح والتألّقوالتّفوّق في دنيا الحضارة، فعليهم بأن يوازنوا بين عنصري المادّة والرّوح. عنصرُ المادّة تبنيه وتغذّيه العلوم العصرية بشتى ألوانها، ويُغذّيه الإبداع في التكنولوجيا والرّقميات وشتّى الصناعات، والعنصر الرُّوحيُّ يغذّيهالتراث المجيد الحافل بالحكمة والقول الرّشيد، يُغذّيهويُنمّيه القرآن الكريم بآياته وألفاظه، وقصصه وعبره، وحكمه وأحكامه، ويُشبعه ويرويه حديثُ نبيّنا صلّى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وأسوةً حسنة للناس أجمعين. هذه صيحتي في أبناء العروبة والإسلام،فهل من مُدَّكر وهل من مُجيب؟

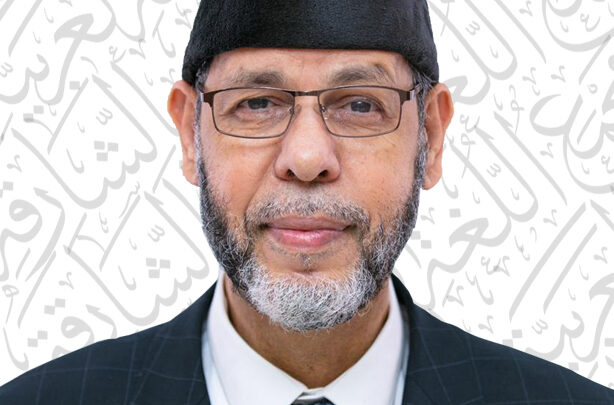

وكتبه امحمد صافي المستغانمي

.png)